扬州麦子,武进稻。我市水稻育种全国闻名,水稻育种已经成为武进的一块金字招牌。为深入贯彻落实市农委《关于在全委组织开展“三大一实干”活动实施意见》精神及“推进转型升级,建设精品农业,为常州幸福树增绿添彩”大讨论活动方案要求,大力开展对标杆、学先进学习考察活动,3月23-26日,由市农委总农艺师徐加宽带队,市农业技术推广中心、市园艺技术推广站、市农委园艺处负责人与有关技术骨干,各辖市(区)农林(业)局种植业条线分管领导与种子站站长等一行15人赴海南省开展现代农业及种业创新考察活动。

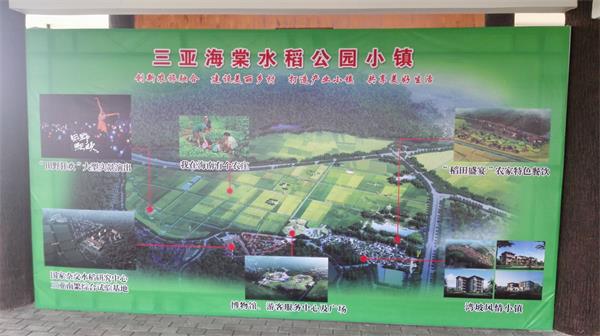

根据考察行程安排,3月24日上午考察组考察了三亚市海棠湾水稻国家公园,下午考察了江苏(武进)水稻研究所海南陵水水稻育种南繁基地,并开展了现代种业暨稻米产业发展座谈研讨会。围绕常州水稻育种、稻米产业发展等主题,江苏(武进)水稻研究所南繁基地团队水稻育种专家纽中一老先生和朱邦辉副所长分别介绍了南繁基地建设、水稻育种现状与育种方向,各辖市(区)介绍了当地稻米产业发展的现状、问题与思路,通过座谈研讨,明确了常州市水稻种业与稻米产业的优势短板,提出了发展现代种业暨稻米产业的对策举措。

一、发挥育种优势,培育优质品种,发展种业经济

“饭碗”要端牢,种业当自强。常州水稻育种全国领先,截止2016年江苏(武进)水稻研究所育成并经省级审定的水稻品种40多个,累计推广面积超过4.3亿亩,全国十大常规粳稻品种中就有4个出自常州。但近几年随着种粮效益的下滑和消费结构转变升级,农户种粮积极下降,常规水稻品种种植受到较大影响,常州也不例外。因此,我市要依托江苏(武进)水稻研究所的育种优势,推进水稻育种转型升级,加快培育适应市场需求、适应农民需要、适应生产形势的优质品种,发展种业经济,增强竞争力。一是改变传统一味追求高产的育种思路方向,向优质高产、高端优质转变,加快选育出米率高、食味品质优、抗性强的水稻品种,满足市场与生产需要,培育更多“武”字牌的江苏好稻米金奖品种,提升水稻种业竞争力;二是适应水稻生产机械化、规模化发展方向,加快培育更加符合水稻生产全程机械化要求的新品种,最大程度降低生产成本,增加种植收益;三是适应减肥减药绿色发展要求,探索氮高效种质资源利用创新,减少肥料施用,提高肥料利用率,达到较少的氮肥就能获得较高的产量;四是适应秸秆全量还田要求,创新利用脆茎水稻基因,达到水稻生育中、前期茎杆脆茎水稻基因不表达,进入蜡熟期茎杆变脆,这样秸秆还田后容易腐烂,有效减轻秸秆还田对后茬作物的影响。

二、瞄准发展方向,发展精品稻业,打响常州品牌

常州水稻生产一直走在全省前列,全市水稻单产从2003年到2015年连续13年居省辖市第一位。近几年,特别是进入“十三五”以来,一方面,常州水稻生产同样面临着消费需求结构性失衡、资源环境承载力大、成本攀升与价格低迷、库存高企与销售不畅等诸多共同矛盾。另一方面,国家对粮食生产的要求更高,既要稳定产能,又要提质增效,发展之难前所未有。为此,我市水稻生产要按照国家推进农业供给侧结构性改革的部署要求,加快转变发展方式,瞄准发展方向,大力推进种植结构调整,发展精品稻业,不断提升常州稻米供给体系质量效益和竞争力,打响常州稻米产业品牌,促进农业增效、农民增收、农村增绿。一是大力发展优质稻米,实现优质优价。推行标准化生产,统一应用优质品种、统一生产管理,科学合理使用生产投入品,推广生产记录台账制度,严把优质稻米生产关。加强与粮食部门沟通,促进产销衔接,确保优质稻米专库收购。鼓励开展订单种植,规范订单协议签订管理,保障各方权利。二是推进种植结构调整,提高种稻收益。立足向稻田要效益、向结构调整要效益,因地制宜推广应用稻鸭、稻鱼、稻蟹、稻虾、稻甲鱼等稻田综合种养模式,以及水稻马铃薯、水稻芽芹青菜、水稻蒲芹西红柿、水稻西瓜(草莓)等“水稻N”种植模式,提高稻田复合经营收益。三是加大品牌创建,提高品牌效应。实施品牌发展战略,大力发展无公害、绿色、有机和地理标志“三品一标”农产品,加大品牌创建,打造一批全国著名品牌,实现品牌溢价,提升质量收益。树立品种品牌效应、区域品牌效应,打造媲美东北“稻花香”的品种品牌,加快整合小而散、多而乱的现有稻米品牌现象,构建区域公用品牌,做强做大“蘇”牌大米品牌,提升市场影响力与知名度。扶持做优地域特色突出、产品特性鲜明的优质软米、长粒香、水磨糯米粉等区域特色产品与品牌,严格规范,保证质量。四是加强优质稻米及品牌宣传营销,增强市场知名度。组织开展优质稻米品尝评比活动,积极参加稻米展示展销和品牌推介评比活动,加大宣传力度,切实提升优质稻米及品牌的影响力和知名度,让消费者真正买到放心安全优质的产品。创新产品营销,拓宽优质稻米主要靠亲戚、朋友等“熟人网络”销售的现状,充分利用互联网,大力宣传优质稻米及其品牌,广开销售渠道,积极推进农超对接、直供直销、电商平台等销售模式,促进销售畅通,确保优质稻米优价出售。

三、围绕持续发展,推广绿色栽培,推进三产融合

绿色可持续发展是现代农业建设的必然选择。我市稻米产业要以绿色发展理念为引领,按照“一控两减三基本”的要求,推广绿色栽培,大力发展生态循环农业,促进农业资源合理利用与生态环境保护相协调。要深挖水稻与稻米、稻田的生产生活生态等功能,加快科技、文化、艺术元素在稻米产业中的应用,通过产业联动、产业集聚、技术渗透、体制创新等方式,延长产业链,推进一二三产业融合,提升全产业链价值。一是推广减肥减药及休耕养地等绿色生态栽培。推广应用测土配方施肥技术,改进施肥方式,减少施肥量,推广新型肥料,推进化肥减量增效。推广应用高效低毒低残留农药和高效大中型施药机械,以及低容量喷雾、静电喷雾等先进施药技术,加力推进病虫害统防统治,加快推广以物理防治、生物防治为主的病虫害绿色防控技术,大幅度减少农药使用量,推进农药减量替代、减量控害。积极示范推广稻田绿肥、稻田冬耕晒垡N等稻田休耕轮作模式,以及有机肥替代化肥,促进用地养地与休耕轮作相结合,既可培肥地力,又不减少效益。二是深挖稻作文化与产业功能。深挖稻作的多种功能,大力发展综合种养、休闲观光等新模式新业态,推动科技、文化、艺术元素在稻米产业中的运用,打造水稻公园,发展稻作文化特色小镇,设计稻田创意文字画像,开展稻作体验等活动,促进水稻、稻田、稻米与休闲旅游、人文教育、实时体验、康体养生等深度融合,带动产业增效、农民增收。三是延长稻米产业链条。研究利用大米的独特加工性能,开发各种方便食品、休闲食品、营养食品,如方便米饭、方便米粉、酥脆饼干、米制饮料等以及米淀粉、发芽糙米、米胚芽、大米蛋白等“精、高、新、名”稻米产品及其新尖产业,抢占稻米深加工食品市场。同时,利用稻壳、米糠等副产品开发米糠油、米糠营养素、米糠医药产品、日化产品、高强度材料、环保面碗等深加工产品,提高稻米产业附加值,推动一二三产业融合发展。

|